|

|||

|

|

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА Цвет – одно из очевидных свойств света. Очевидное, но непонятное. Какое физическое свойство света создает столь прекрасные ощущения? Теорий было много, но только Ньютон провел систематические исследования и получил ответ на свой вопрос.

| ||

|

Преломление света прозрачными телами и возникновение при этом радужной полосы было известно задолго до Ньютона. Правда, со времен Аристотеля считалось, что белый свет – простой. В ньютоновскую эпоху полагали, что преломляющее тело (например, призма) само окрашивает свет в разные цвета. Сколько цветов в спектре? Наверное, нельзя указать какое-либо определенное число различных цветовых оттенков. Еще во второй половине XIV в. итальянец Франческо Мавролик предложил считать, что в солнечном свете после преломления, как и в радуге, семь цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (до него полагали, что «чистых» цветов только три). Их порядок легко запомнить, выучив фразу: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» или в рифмованной форме: "Как однажды Жак звонарь Голубой стащил фонарь" (в ней первая буква каждого слова совпадает с первой буквой названия цвета). Эти цвета распределяются по убыванию длины волны: |

|||

|

красный |

650-780 нм |

||

|

оранжевый |

590-650 нм |

||

|

желтый |

530-590 нм |

||

|

зеленый |

490-530 нм |

||

|

голубой |

450-490 нм |

||

|

синий |

420-450 нм |

||

|

фиолетовый |

380-420 нм |

||

| Ньютон поставил эксперимент, который впоследствии назвал решающим, т.к. результаты этого эксперимента позволили сделать вывод о том, что : "Лучи, различающиеся по цвету, различаются и по степеням преломляемости". так было открыто явление дисперсии света. | |||

|

ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА |

|||

|

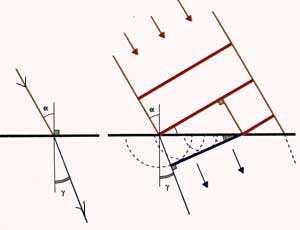

Свет, попав на границу раздела двух прозрачных сред, частично отражается обратно, в первую среду, оставшаяся же часть преломляется и проникает во вторую Закон, которому подчиняется преломление, пытались найти сначала греческие, а позже арабские ученые. Вителлий, поляк по происхождению, живший в Италии в XIII в., обнаружил свойство обратимости световых лучей: углы между лучами и перпендикуляром к поверхности не зависят от того, с какой стороны свет пересекает преломляющую поверхность. Но автором закона преломления считается голландец Виллеброрд Снелль (Снеллиус; 1580-1626), экспериментально открывший его в 1621 г. Снелль утверждал, что отношение синуса угла падения a к синусу угла преломления g постоянно. Впоследствии было обнаружено, что чем плотнее вещество, тем больше отношение sina/sing=n. Величину n называли показателем преломления вещества. Любой луч света, идущий через границу "воздух - алмаз", частично отражается от нее, а частично преломляется в алмазе. Луч, проходящий границу "алмаз - воздух" может вести и по-другому. Алмаз имеет показатель преломления n = 2,42. Из закона преломления следует, что синус угла падения в воздухе в 2,42 раза больше, чем синус угла преломления в алмазе. Поэтому, луч, угол падения которого равен 24o38’ преломляется под углом 90o и идет параллельно поверхности грани бриллианта (такой луч называют скользящим). Если же луч падает под большим углом, преломления не наблюдается: ведь синус угла не может превышать единицу. В таком случае свет отразится от поверхности грани бриллианта полностью, как от зеркала, т.е. произойдет полное внутренне отражение. |

|||

|

Угол полного внутреннего отражения для границы раздела алмаз-воздух равен: αo = arcsin 1/2.42 = 24o38’ «Высверк» бриллианта, таким образом, зависит от той легкости, с которой происходит полное множественное внутреннее отражение, когда он освещается светом, что в большой мере зависит от искусной огранки и полировки, усиливающей этот эффект.

|

|

||