|

ГЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

НА СТАНЦИИ МИР

ДНЕВНИК КОСМОНАВТА

ФАНТАСТИКА

КОСМОДРОМ

ПРОТОН

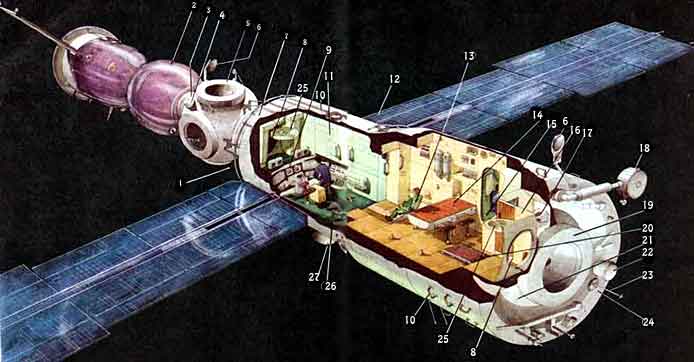

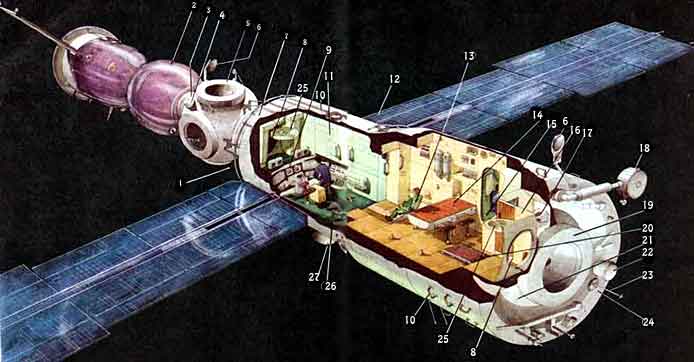

ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "МИР"

-

Базовый блок

-

Корабль "Союз-Т"

-

Переходный отсек

-

Гнездо манипулятора

-

Боковые стыковочные

агрегаты

-

Антенна системы сближения

-

Рабочий отсек

|

-

Люк рабочего отсека

-

Центральный пост

управления

-

Поручни

-

Съемные панели интерьера

-

Солнечные батареи

-

Тренажер

-

Рабочий стол

|

-

Индивидуальная каюта

-

Туалет

-

Умывальное устройство

-

Антенна связи через

спутник

-

Осевой стыковой агрегат

-

Тренажер

|

-

Промежуточная камера

-

Двигатель с крышей

-

Мишень

- Агрегатный отсек

- Крышка люка

- Иллюминатор

- Бленда иллюминатора

|

|

НА ПРИМЕРЕ ЭТОЙ СТАНЦИИ МЫ

ИЗУЧАЛИ БЫТ КОСМОНАВТОВ.

ЖАЛЬ, ЧТО О СТАНЦИИ МОЖНО ТЕПЕРЬ

ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ.

Наш рассказ о станции «Мир» начнем с ее «анкетных данных» — с некоторых важных технических характеристик.

Общая длина станции — 13,13 м, она, как и станция семейства «Салют», состоит из четырех отсеков (см. рисунок) — основного, рабочего отсека, переходного отсека, промежуточной камеры и негерметичного агрегатного отсека.

В агрегатном отсеке установлены два маршевых двигателя с тягой по 300 кг каждый.

С их помощью станция

могла маневрировать в пространстве, в частности менять орбиту.

В агрегатном отсеке

находились также 32 двигателя системы ориентации с тягой по 14 кг каждый.

Длина рабочего отсека —7,67 м,

его наибольший диаметр —4,2 м.

Примерно такой же диаметр и у агрегатного отсека, а переходной в его цилиндрической части имеет диаметр 2,2 м.

Общая масса станции после ее выведения на орбиту примерно 21 т.

Для станции «Мир» выбрана рабочая орбита высотой до 300—400 км,

плоскость которой наклонена по отношению к плоскости экватора на 51,6 градуса.

Транспортный корабль доставлял на станцию экипаж в составе 2—3 человек,

но на ней могли работать и 5—6 человек, доставленных на борт двумя транспортными кораблями.

Состав атмосферы в помещениях станции такой же, как и на Земле, давление — 800—970 мм ртутного столба.

Для приема транспортных кораблей, как пилотируемых, так и грузовиков, на станции «Мир», как и на «Салютах»,

имелись два стыковочных узла — один со стороны переходного отсека, другой — со стороны агрегатного. Но, кроме того, на переходном отсеке станции «Мир»

были еще четыре стыковочных агрегата, они предназначены для включения в орбитальный комплекс нового для космической техники элемента — самостоятельных научных модулей, которые стартуют с Земли, стыкуются со станцией и расширяют ее научный арсенал. Эти модули, как и транспортные корабли, первоначально

причаливали к основному (осевому) стыковочному агрегату, расположенному на торцевой части переходного отсека.

После этого механический манипулятор

переносил научный модуль на один из четырех боковых стыковочных агрегатов.

На этих модулях может быть размещено оборудование для тех или иных систем самой станции и установки для технологических экспериментов в космосе. Во всех случаях экипаж имеет свободный доступ к оборудованию, установленному в модулях,— из переходного отсека в каждый из них можно попасть через люк диаметром 0,8 м.

Такой же люк ведет из рабочего отсека станции в переходной. Совершенно очевидно, что сам принцип дополнения научного, технического и технологического оборудования станции отдельно доставленными на нее

модулями и особенно возможность их замены по мере появления новых исследовательских задач — все это качественно меняет ситуацию, резко увеличивает возможности выполнения на орбите разнообразных научных исследований. Сама станция получила наименование «базовый блок», так как она теперь стала основой для построения многоцелевого постоянно действующего орбитального комплекса, возможности которого и решаемые задачи а значительной мере определяются специализированными научными модулями, фактически расширяющими станцию, увеличивающими ее объем. Сама же станция «Мир», сам базовый блок орбитального комплекса, главным образом обеспечивает необходимые условия для работы и отдыха экипажа, со станции осуществляется управление работой всего комплекса, отсюда он снабжается электроэнергией, здесь работают радиотехнические системы, поддерживающие связь с Землей для передачи научной информации и телеметрии.

Особенность радиотелефонной, телевизионной и телеметрической связи с космическим аппаратом, находящимся на низкой (сотни километров) околоземной орбите искусственного спутника Земли, состоит в том, что он в лучшем случае лишь около четверти витка проходит над территорией нашей страны. А бывают такие витки, когда аппарат вообще не пролетает над нашими наземными приемными пунктами. Чтобы ликвидировать или по крайней мере сократить паузы, во время которых аппарат, в частности орбитальная станция, остается без связи с Землей, в различные районы Мирового океана направляют суда, они ретранслируют радиосигналы, идущие с борта станции на Землю и с Земли на борт.

Земля могла поддерживать со станцией «Мир» практически круглосуточную связь благодаря использованию спутников-ретрансляторов, находящихся на так называемой геостационарной орбите (высота около 36 тыс. км — см. статью «Большая телевизионная сеть страны», «Наука и жизнь» № 2, 1986).

Надежная круглосуточная связь между станцией и Землей не только создает удобства для экипажа и

позволяла передавать со станции научную и телеметрическую информацию по мере ее поступления, без вынужденных перерывов. Возможность непрерывной связи со станцией «Мир»

имела особое значение еще и потому, что ее бортовые вычислительные средства

могли образовывать единый комплекс с мощными наземными ЭВМ и такой прямой контакт «машина — машина» открывает новые возможности для автоматического контроля и управления системами станции для проведения научных экспериментов.

Установка оборудования в отдельно доставляемых на станцию модулях

позволило освободить от научных приборов значительный объем рабочего отсека. В нем стало просторнее, и появилась возможность улучшить бытовые условия экипажа. На станции «Мир» впервые

были созданы личные помещения, их по аналогии с морскими судами назвали каютами.

Из журналов «Наука и жизнь» и статьям Доктора технических наук Ю. СЕМЕНОВА

и кандидата технических наук Л. ГОРШКОВА.

|